제행무상(諸行無常) 모든 것은 끊임없이 변하고 있으며 영원히 지속되는 것이 없다.

美 "中 입항료 내라"…이번엔 '해운 전쟁'

美수출 뚫은 경동나비엔…냉방 키운 귀뚜라미

더운 날씨 견디는 '빼빼로' 만들어 팔았더니…'잭팟'

美 "中 입항료 내라"…이번엔 '해운 전쟁'

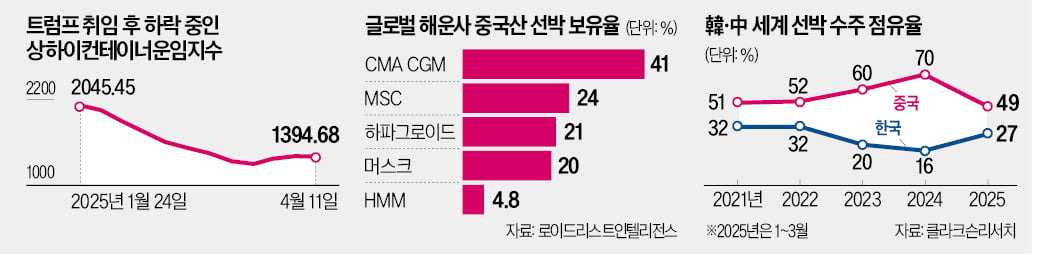

미국무역대표부(USTR)가 중국 해운사가 미국에 입항하면 수수료를 부과하기로 했다. 중국과의 관세전쟁이 ‘해운전쟁’으로 번졌다.

USTR은 17일(현지시간) ‘중국의 해양·물류·조선 지배력에 대한 조치’를 통해 중국 해운사와 중국산 선박을 운영하는 해운사, 외국에서 건조한 자동차 운반선에 단계적으로 미국 입항 수수료를 부과하기로 했다고 발표했다. 제이미슨 그리어 USTR 대표는 “선박과 해운은 미국의 경제 안보와 자유로운 무역 흐름에 필수”라고 말했다. 린젠 중국 외교부 대변인은 “세계 해운 비용이 오르고 글로벌 생산 및 공급망의 안전이 저해될 것”이라며 반발했다.

수수료는 180일의 유예기간을 거쳐 오는 10월 14일부터 단계적으로 부과하고 매년 인상한다. 중국 기업이 운영하거나 소유한 선박은 10월부터 t당 50달러의 입항 수수료를 내야 한다. 수수료는 2028년께 t당 140달러까지 오른다. 중국이 아니라 외국에서 건조했더라도 모든 외국산 자동차 운반선에 수수료를 부과한다. 미국 기업이 소유한 선박과 화물 없는 선박, 특정 규모 이하 선박은 수수료를 면제한다.

USTR은 액화천연가스(LNG) 운반선의 경우 3년 뒤부터 LNG 수출 물량의 일부를 미국산 LNG 운반선으로 운송하도록 했다. 2028년 4월까지 전체 LNG 수출 물량의 1%를 미국산 LNG선으로 운송하는 게 목표다. 이번 조치는 미국의 조선·해운업을 강화하고 중국이 장악한 세계 해운·조선산업을 재편하는 동시에 관세전쟁에서 버티기에 나선 중국을 압박하는 이중 포석으로 분석된다.

중국과 경쟁하는 한국 조선업체는 반사이익을 누릴 수 있다. 그동안 가격이 싼 중국산 선박을 이용한 해운사들이 수수료 부담 때문에 선박 발주를 한국으로 돌릴 가능성이 크다.

中선박 쓸땐 원가 최대 17% 뛰어…조선 3사도 '수주 호재' 기대감

컨테이너 해상 운송 시장을 보여주는 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 작년 7월 5일 3733.8로 정점을 찍었다가 이달 11일엔 1394.68로 9개월여 만에 60% 넘게 떨어졌다. 도널드 트럼프 미국 행정부의 ‘관세 폭탄’ 여파로 글로벌 물동량이 줄어들 것이라는 우려가 커지면서다.

이런 상황에서 미국의 중국산 선박 입항료 부과가 확정됐다. ‘보릿고개’를 우려해온 국내 조선·해운업계는 반사이익을 기대하는 분위기다. 중국산 배로 미국에 입항하는 해운사의 비용이 10% 이상 늘어나는데, 한국 해운사는 중국산 선박 비중이 극히 작아서다. 조선사들은 수수료 부담을 우려한 해운사들이 중국 조선사 대신 일감을 맡기면 수주가 늘어날 가능성이 크다.

18일 영국 해양정보업체인 로이드리스트인텔리전스에 따르면 세계 3위 해운사인 CMA CGM(프랑스)의 중국산 선박 비중은 41%에 달한다. 1위인 MSC(스위스·24%)는 물론 2위 머스크(덴마크·20%), 5위 하파그로이드(독일·21%)도 20%를 넘는다. 중국 선사인 4위 코스코는 자국산 선박 비중이 80%를 넘는 것으로 알려졌다.

중국이 아닌 다른 국가 소속 해운사 선박이라도 중국에서 선박을 건조했다면 10월 14일부터 TEU(1TEU는 20피트 컨테이너 1개)당 120달러의 수수료를 내야 한다. 2만4000TEU급 초대형 컨테이너선은 미국에 한 번 입항하는 데만 288만달러(약 41억원)의 수수료를 납부해야 한다. 통상 미국으로 향하는 컨테이너선은 한 도시만 가는 게 아니라 두세 곳에 접안하는데, 이때마다 수수료를 내야 한다. 오정하 메리츠증권 연구원은 “중국산 배로 들어오는 수입품에 사실상 관세를 부과하는 효과”라며 “이번 조치로 중국 선박을 쓰는 해운사는 TEU당 원가가 9~17%가량 상승할 것”이라고 설명했다.

HMM은 보유한 컨테이너선 82척 중 중국산 선박이 5척에 그친다. 5척 중 용선(빌려 쓰는 선박) 2척은 내년 상반기 반납할 예정이고 사선(회사 보유 선박) 3척은 1700TEU급 소형으로, 동남아시아 노선이 주력이다. SM상선도 선박 12척 중 용선 2척만 중국산이다.

미국이 아닌 지역에서 건조한 자동차운반선도 CEU(1CEU는 차 1대를 운반할 수 있는 공간)당 150달러의 수수료가 붙는다. 6500CEU 규모인 자동차운반선은 미국 수출 시 척당 97만5000달러(약 14억원)의 수수료를 물어야 한다. 자동차운반선은 미국산이 현재 세계에 2척만 있다. 현대글로비스를 포함해 모든 해운사가 동일한 입장이란 얘기다.

현대글로비스가 운영 중인 자동차운반선 98척 중 대부분은 국내 조선사에서 건조한 것으로 알려졌다. 이 회사 관계자는 “대미 수출이 많은 일본 선사와 같은 조건이어서 유불리를 따지기 어렵다”며 “수수료는 화주(완성차업체)와 긴밀히 협의하겠다”고 했다.

중국 조선사의 ‘단골’이던 유럽 선주들이 HD현대와 한화오션, 삼성중공업 등 국내 조선3사로 주문서를 돌릴 것이란 기대가 커지고 있다. 중국 조선사는 저렴한 인건비를 앞세워 조선3사보다 20% 이상 낮은 가격을 써 주문을 따냈다. 컨테이너선 등 글로벌 상선시장에서 중국 조선사의 점유율은 70%에 달한다.

미국의 중국 선박 입항 수수료 부과 계획이 처음 공개된 지난 2월 이후 중국 대신 한국을 찾는 선주가 늘고 있다. 작년까지 중국 뉴타임스조선에 컨테이너선을 10척 주문한 그리스 해운사 캐피털마리타임은 HD현대삼호에 8800TEU급 컨테이너선 6척을 주문할 것으로 전해졌다.

하지만 한국 조선3사의 ‘효자상품’인 액화천연가스(LNG) 운반선 시장에서 미국과의 경쟁을 우려하는 시각도 있다. 해운사가 미국산 LNG를 수출할 때 미국에서 건조한 선박을 써야 하는 비율을 1%(2028년 4월)로 시작해 15%(2047년 4월)까지 단계적으로 늘리기로 하면서다. 미국 조선산업이 부활할 시간을 벌기 위한 조치다.

조선업계 생산담당 임원은 “LNG 운반선은 숙련된 인력은 물론 화물창 등을 공급할 수 있는 핵심 기자재 업체가 필요하다”며 “미국이 조선업 생태계를 갖추려면 시간이 걸릴 것”이라고 했다.

美수출 뚫은 경동나비엔…냉방 키운 귀뚜라미

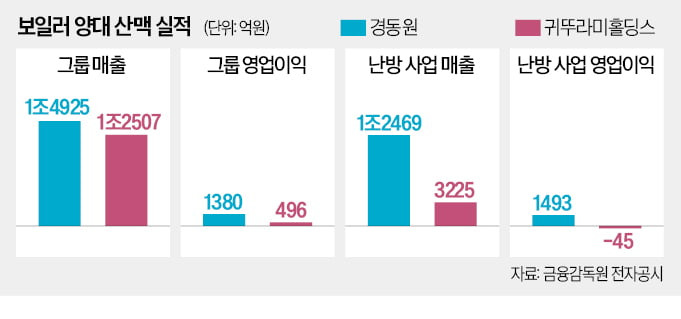

국내 보일러업계의 맞수인 경동나비엔그룹과 귀뚜라미홀딩스가 지난해 모두 역대 최대 실적을 내며 양강 구도를 이어갔다. 보일러 분야에선 내수 침체를 수출로 뚫은 경동나비엔의 독주가 계속됐다. 귀뚜라미는 보일러 부문의 적자를 냉방 사업으로 만회하며 본업의 명예 회복을 노리고 있다.

18일 금융감독원에 따르면 경동나비엔 모회사 경동원은 지난해 연결 기준 매출 1조4925억원과 영업이익 1380억원으로 사상 최대 실적을 기록했다. 귀뚜라미그룹 지주사인 귀뚜라미홀딩스 역시 지난해 매출 1조2507억원, 영업이익 496억원으로 최대 실적을 올렸다.

겉으론 엇비슷한 호실적이지만 속은 달랐다. 경동나비엔은 모태 사업인 보일러·온수기 등 난방 분야에서 좋은 성적표를 받았다. 난방 사업 비중이 80% 이상인 경동나비엔의 매출과 영업이익이 각각 1조2469억원, 1493억원이었다. 북미 시장의 콘덴싱 온수기, 순간식 가스 온수기, 벽걸이형 콘덴싱 분야 점유율 1위를 기록할 정도로 수출 강자로 자리 잡은 결과다. 이 회사는 전체 매출 중 70% 수준인 9423억원을 해외 시장에서 거둬들였다.

반면 국내 시장에 주력해온 보일러 회사들은 지난해 건설 경기 침체의 한파를 피하지 못했다. 귀뚜라미홀딩스의 보일러 계열사인 귀뚜라미의 지난해 매출은 3225억원으로 전년(3409억원) 대비 역성장했다. 영업손실도 45억원을 기록하며 2년 연속 적자를 이어갔다.

업계 3위 린나이코리아의 지난해 매출은 2869억원으로 전년보다 소폭 증가했지만 영업이익은 81억원에 그쳤다. 4위 업체인 대성쎌틱에너시스는 1299억원 매출에 58억원의 영업적자를 기록했다.

귀뚜라미홀딩스는 난방 부문에선 부진했지만 냉방 사업에선 선전했다. 귀뚜라미범양냉방, 센추리, 신성엔지니어링 등 귀뚜라미홀딩스 산하 냉방공조 3사는 지난해 매출 6620억원과 영업이익 433억원을 올렸다. 도시가스 기업인 귀뚜라미에너지도 87억원의 이익을 거뒀다.

귀뚜라미홀딩스는 2006년 귀뚜라미범양냉방을 인수한 데 이어 2008년 신성엔지니어링, 2009년 센추리를 잇달아 사들이며 냉난방을 아우르는 에너지기기 전문 기업으로 변신했다. 수요가 늘고 있는 데이터센터 냉각시스템부터 냉각탑, 송풍기, 냉동기 등으로 사업을 다각화했다. 최근엔 공기 냉각 대비 전력 사용량을 10분의 1로 줄이는 액침냉각 시스템도 개발했다. 지난해 수백억원 상당의 발전소용 냉각탑 프로젝트, 40㎿급 데이터센터 냉각시스템 같은 신규 일감을 확보하기도 했다.

양사의 전선은 더 넓어질 것으로 전망된다. 두 회사는 기존 사업에 렌털을 어떻게 결합해 시너지를 낼지에 관심을 보이고 있다. 경동나비엔은 지난달 주방기기 브랜드 나비엔매직을 내놓으며 렌털 사업을 본격 확대했다. 귀뚜라미는 냉난방 제품에 렌털을 접목해 소비자 선택지를 넓히면서 데이터센터용 냉난방 솔루션도 강화한다는 전략을 세웠다.

보일러업계 관계자는 “내수 한계가 분명해지고 있어 본업 수익성을 강화하며 새로운 먹거리를 찾는 게 더 중요해지고 있다”며 “관세 전쟁에서 누가 수출 시장을 잡고 렌털업 서비스 품질을 얼마나 제고할 수 있느냐가 두 회사의 운명을 가를 관건이 될 것”이라고 내다봤다.

더운 날씨 견디는 '빼빼로' 만들어 팔았더니…'잭팟'

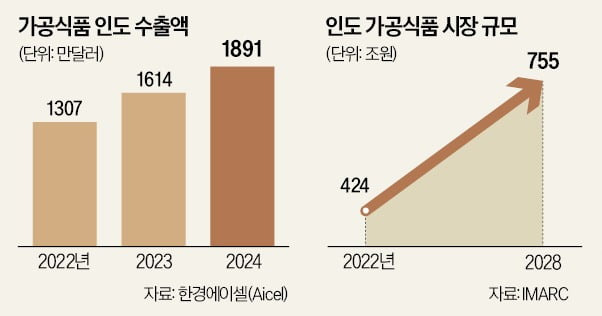

인도가 중국을 잇는 미래 시장으로 떠오르자 한국 대표 식품기업들이 인도 시장 확대에 속도를 내고 있다. 인도에서 K푸드 열풍을 주도해온 롯데웰푸드에 이어 농심과 오리온도 투자와 마케팅에 적극 나서고 있다.

18일 시장조사업체 IMARC에 따르면 인도의 가공식품 시장 규모는 2022년 25조4550억루피(약 424조원)에서 2028년 45조3450억루피(약 755조원)로 급성장할 전망이다. 급격한 경제 성장과 도시화로 인해 현지 소비자의 가공식품 소비량이 급증하고 있기 때문이다. 한국 가공식품의 인도 수출액은 2022년 1307만달러(약 186억원)에서 지난해 1891만달러(약 269억원)로 매년 두 자릿수 증가율을 기록하고 있다.

가장 많이 수출된 품목은 라면이다. 지난해 수출액이 1479만달러로 전체 수출의 78.2%를 차지한다. 라면은 인도 내에서 인기가 높아지고 있지만 아직 현지 생산 공장이 없기 때문이다. 롯데웰푸드, 오리온 등이 현지 생산하는 규모까지 고려하면 한국 식품의 인도 내 매출은 4000억원 안팎에 이를 것으로 업계는 추정하고 있다.

인도에서 K푸드 열풍을 일으킨 기업은 롯데웰푸드다. 2004년 현지 제과업체를 인수해 인도에 진출, 5개 공장을 운영하고 있다. 초코파이의 마시멜로 원재료를 식물성으로 바꾸고, 더운 날씨를 견디는 빼빼로를 개발하는 등 현지화에 힘썼다. 지난해 롯데웰푸드 해외 매출의 33%인 2904억원이 인도에서 나왔다. 초코파이만 881억원어치 팔았다.

농심 등 한국 라면의 인기도 높아지고 있다. 2016년부터 현지 유통망을 통해 수출하던 농심은 올해 850만달러의 인도 매출 목표를 세웠다. 지난달엔 인도 최대 식품전시회에서 신라면 툼바 제품을 선보이기도 했다. 삼양식품의 불닭볶음면 또한 현지에서 인기가 높다. 농심 관계자는 “한국의 매운맛이 인도 소비자에게 좋은 반응을 얻고 있다”고 말했다.

전체 매출에서 해외 비중이 65%에 이르는 오리온도 일찌감치 중국 다음 시장으로 인도를 점찍었다. 오리온은 2021년부터 인도에서 생산 공장을 가동하고 있다. 인도 릴라이언스그룹과 협업해 판로도 키우고 있다. 현지인 취향에 맞춰 딸기 망고 오렌지 코코넛 등 다양한 맛의 초코파이를 선보였다.

식품업계에서는 수년간 인도 K푸드 시장이 급성장할 것으로 보고 있다. 진출 전략도 초기 현지 유통업체를 통한 진출에서 생산시설 현지화를 통한 직진출로 바꾸고 있다. 식품업계 관계자는 “앞으로 수년간의 투자가 인도 시장에서의 성패를 가를 것”이라고 말했다.

'생각신문' 카테고리의 다른 글

| 생각신문 25.04.22. (0) | 2025.04.22 |

|---|---|

| 생각신문 25.04.21. (1) | 2025.04.21 |

| 생각신문 25.04.18. (0) | 2025.04.18 |

| 생각신문 25.04.16. (0) | 2025.04.16 |

| 생각신문 25.04.15. (2) | 2025.04.15 |

댓글