제행무상(諸行無常) 모든 것은 끊임없이 변하고 있으며 영원히 지속되는 것이 없다.

한화 '한국판 아이언돔' 두뇌 개발한다

'K원전' 지탱한 건 칼같은 납기…424개 협력사 원팀으로 뛴다

한화 '한국판 아이언돔' 두뇌 개발한다

한화시스템이 한국형 미사일 방어시스템(KMD)의 ‘두뇌’에 해당하는 교전통제시스템(ECS) 시장에 뛰어들었다. 미사일 방어시스템의 ‘눈’인 레이더에 주력하던 한화시스템이 LIG넥스원의 텃밭인 ECS로 사업 영역을 확대한 것이다. LIG는 이에 맞서 한화의 영토인 레이더 사업에 진출하는 등 맞불을 놓기로 했다.

27일 방산업계에 따르면 한화시스템은 방위사업청이 진행하는 다음 ECS 입찰에 뛰어들기로 했다. KMD는 이란·이스라엘 전쟁에서 주목받은 ‘아이언 돔’ 같은 대공 무기체계다. 우리 영공에 날아든 미사일 등을 요격하는 게 주 임무다. 그동안 KMD를 구축할 때 한화시스템은 미사일의 움직임을 탐지하는 레이더를, LIG넥스원은 탐지된 정보를 토대로 요격 여부 등을 판단하는 ECS를 전담해 왔다. 미사일 개발은 한화에어로스페이스와 LIG넥스원이 나눠 맡았다. 중동에 수출한 미사일 방어시스템 ‘천궁-Ⅱ’도 이들 회사가 각 분야를 담당했다.

한화시스템이 ECS를 수주하면 사실상 한화그룹이 한국 미사일 방공 체계를 도맡는다. 업계 관계자는 “2001년 KMD 개발을 시작한 이후 분업 구도가 깨진 적은 한 번도 없었다”며 “방산시장이 커지고 있는 만큼 여러 분야에서 영역 침범 사례가 나올 가능성이 높다”고 말했다.

한화, 교전통제시스템 시장 조준…LIG넥스원과 정면 승부 예고

우리 정부가 자체 미사일 방어체계 구축에 나선 건 2001년이다. 핵탄두를 포함해 다양한 미사일 개발에 뛰어든 북한의 공격을 무력화하려면 요격 시스템이 반드시 필요하다고 판단했기 때문이다. 그런 만큼 한국형 미사일 방어체계(KMD)는 국가사업으로 전개됐고, 각 파트를 여러 방위산업체에 나눠줬다. 한화시스템(당시 삼성탈레스)은 미사일을 탐지하는 레이더를, LIG넥스원(당시 LG정밀)은 정보를 분석하고 대응 방식을 결정하는 교전통제시스템(ECS)을, 한화에어로스페이스(당시 삼성테크원)와 LIG넥스원은 유도 미사일을 맡았다.

그런 만큼 한화시스템이 LIG넥스원의 텃밭인 ECS 시장 진출을 선언한 건 ‘24년 분업 체제’의 붕괴를 의미한다. 업계에선 방산시장이 호황을 맞은 만큼 연관 분야로 영토 확장에 나서는 방산기업이 잇따를 것이란 분석을 내놓고 있다.

27일 방산업계에 따르면 한화시스템은 방위사업청이 시행할 KMD 사업에서 ECS 분야 입찰에도 뛰어든다는 계획을 세웠다. 한국군은 현재 저고도(단거리 미사일 방어용), 중고도, 고고도, 초고고도 등 다층 체계 미사일 방어시스템을 운영하고 있다. ‘수출 대박’을 낸 천궁 시리즈는 이 중 중고도 미사일 방어체계다. 한화시스템, LIG넥스원, 한화에어로스페이스가 힘을 합쳐 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE), 이라크 등의 12조6000억원 규모 수출 계약을 따냈다.

한화시스템은 저고도, 중고도, 고고도, 초고고도 등 모든 체계의 ECS 개발을 추진한다. 한화시스템이 레이더·ECS를 수주하고 한화에어로스페이스가 미사일을 맡으면 한화그룹이 모든 미사일 방어시스템을 전담하게 된다.

한화는 한국군 무기체계를 가장 잘 이해하는 국내 최대 방산그룹이 방공시스템을 한꺼번에 맡아야 효율이 높아진다고 강조했다. 오랜 기간 ‘물밑 연구’를 해온 만큼 관련 기술을 충분히 확보했다고 설명했다. 미국 기업들과 협력도 추진하고 있다. 최근 기술협력 업무협약(MOU)을 맺은 대공방어솔루션 업체 미국 노스롭그루먼이 대표적이다. ECS 시장 진출을 위해 손을 잡았다는 게 업계의 설명이다. 노스롭그루먼은 통합 방공 시스템, 미사일 요격, 감시·정찰 분야에서 세계 최고 기술을 보유한 기업이다.

LIG넥스원은 한화시스템의 도전에 발끈했다. 한화시스템의 영토 침범에 맞서 한화가 독점해온 레이더 분야 진출을 추진하는 것으로 알려졌다. 우리 군의 차세대 레이더 분야 입찰에 참여하겠다는 얘기다. 업계 관계자는 “KMD 사업에서 서로의 영역을 침범하지 않던 ‘평화의 시대’는 사실상 끝났다”고 말했다.

업계에선 K방산의 위상이 높아지고 돈벌이가 되자 시장 질서가 바뀌고 있다는 분석을 내놨다. K방산은 역사상 처음으로 글로벌 시장에서 주목받는 산업이 됐다. 우리 군만 쳐다보는 전형적인 내수산업에서 수출산업으로 성격이 바뀌었다. 증시에서도 방산기업이 주목받자 새로운 성장동력을 요구하는 주주들의 목소리가 커졌다. 이제 국내를 넘어 해외 시장까지 염두에 둬야 하는 한화 입장에선 ECS도 직접 해야 경쟁력이 높아진다고 판단한 것이다. 업계 관계자는 “독점 시장이 경쟁 시장으로 바뀌면 기업이 기술 개발과 원가 절감에 더 많이 신경 쓰는 만큼 전체 방산시장으로 놓고 보면 긍정적인 효과가 클 것”이라고 말했다.

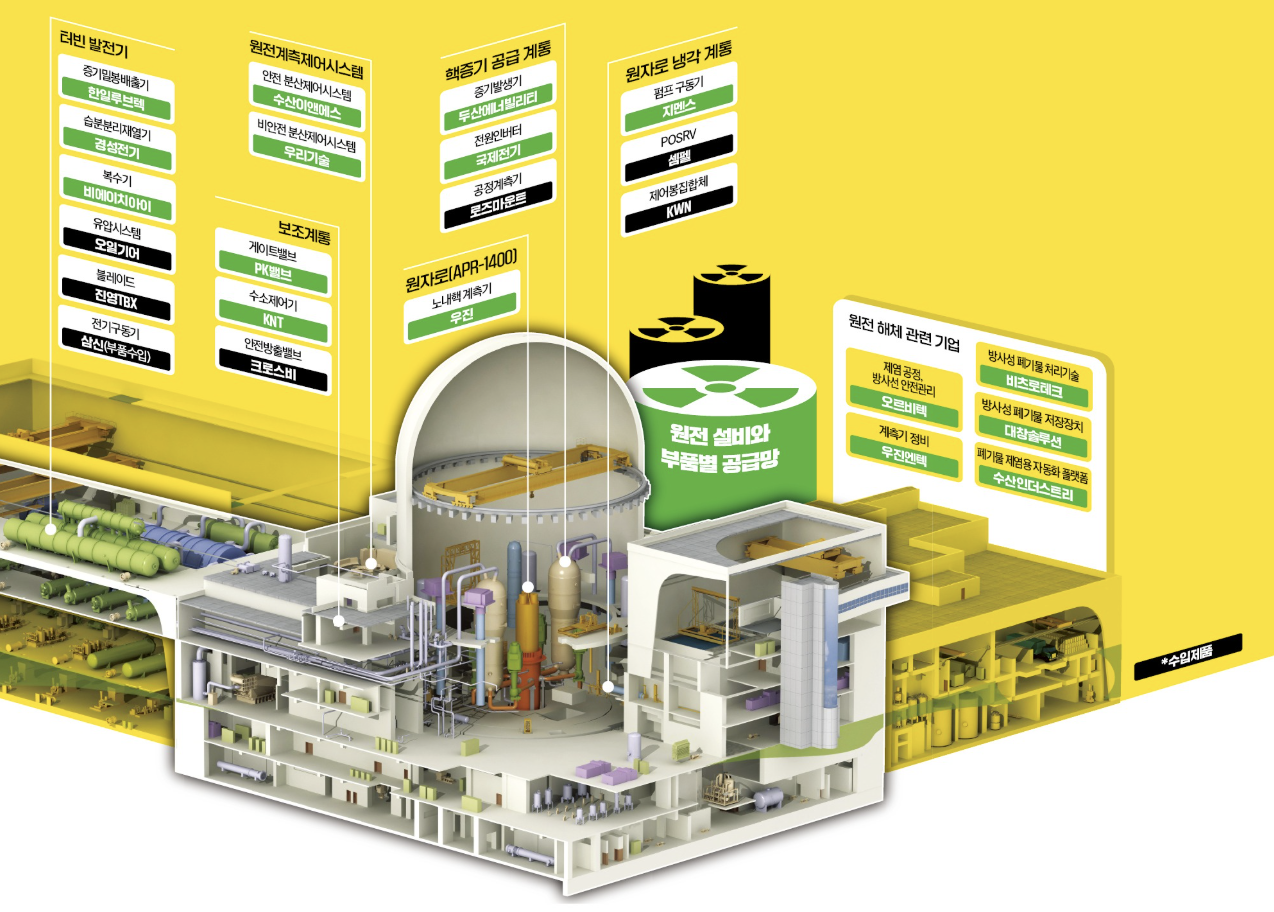

'K원전' 지탱한 건 칼같은 납기…424개 협력사 원팀으로 뛴다

서울 여의도의 1.5배 크기인 경남 창원국가산업단지(430만㎡). 세계 최대 원전 공급망의 중심지다. 이곳을 중심으로 두산에너빌리티 협력사 424곳이 부산·경남에 모여 그 어느 나라보다 빠르게 원전을 완성한다. 원전 부품회사인 삼흥기계의 김승원 대표는 “협력사가 한곳에 집결해 있어 다른 나라보다 원전 생산에 유리하다”며 “유리한 입지 조건에서 밤새워 일하기 때문에 여태 한 번도 납기를 어긴 적이 없다”고 말했다.

전문가들은 집적된 원전 부품 공급망은 전 세계에서 한국이 유일하다고 평가한다. 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전과 체코 두코바니 원전 입찰에서 프랑스전력공사(EDF)를 잇달아 제친 핵심 배경이라는 설명이다.

하지만 원자로 설계 기술 확보는 넘어야 할 산이다. 원자로 냉각제와 터빈 발전기 등 전량 수입에 의존하는 핵심 부품을 국산화하는 것도 시급한 과제로 꼽힌다. 민관 협력이 필요한 만큼 기업의 노력뿐 아니라 새 정부 의지가 중요하다는 분석이 나온다.

체코는 한국수력원자력이 웨스팅하우스, EDF보다 시공 및 원가 경쟁력이 뛰어나다고 보고 한수원을 두코바니 원전 사업자로 선정했다. 체코전력공사는 웨스팅하우스의 ㎿당 전력 원가를 110~135유로, EDF의 전력 원가를 100유로 이상이라고 추정했다. 한수원이 제시한 전력 원가는 최대 90유로다. 원전용 볼트·너트 제조사인 삼부정밀의 최재영 이사는 “여름철엔 3개월간 ‘개점휴업’인 프랑스와 달리 우리는 납기가 1주일이어도 맞추는 게 기본”이라고 했다.

두산에너빌리티를 중심으로 경남과 부산 일대에 포진한 원전 부품 협력사들은 원자력 안전등급(Q등급)에 맞추기 위해 매년 한수원 평가를 받는다. 두산에너빌리티도 매년 주기기업체 위주로 미국 인증(ASME)과 한국 인증(KEPIC)을 충족하기 위해 심사를 한다.

납품이 시작되면 분기 단위로 품질 관리를 받는다. 가령 제어봉 구동장치 제조사인 영진테크윈은 ASME 섹터3(보일러·압력용기 규정) 등을 충족해야 한다. 부품에 투입되는 소재도 관리 대상이다. 원전에 투입하는 볼트·너트는 이력이 추적 가능한 탄소강(B7)으로 제조된다. 원전 ‘두뇌’ 역할을 하는 계측제어시스템(MMIS)은 우리기술(보조공정캐비닛), 이투에스(제어기 설계) 등이 한수원과의 공동연구 등을 통해 관련 기술을 보유하고 있다. 펌프와 밸브, 배관 등 보조기기는 국제전기, 비에이치아이, 유니슨HKR, 성화산업 같은 중견기업이 납품한다.

집적된 공급망이 미국 웨스팅하우스를 뒷받침할 수 있다는 게 기회 요인이다. 두산에너빌리티는 2010년대 웨스팅하우스가 지은 보글 원전 3·4호기와 중국 샤먼 원전에 원자로와 주기기를 납품했다. 두산에너빌리티 관계자는 “한수원과 웨스팅하우스가 계약을 따내면 국내 원전 부품회사들이 납품해 이익을 보는 구조”라고 설명했다.

고리 1호기가 해체 절차에 들어가면서 원전 해체 관련 기업도 주목받고 있다. 우진엔텍은 원전 계측기 전문 기업인 우진의 자회사로 원전 점검과 해체 등을 담당한다. 대창솔루션은 원전 폐기물 저장장치를 생산한다. 오르비텍은 방사선 안전관리 기술을 보유 중이며, 수산인더스트리는 원전 폐기물 제염기술 개발을 올해 마칠 예정이다.

한국원전수출산업협회에 따르면 국내 원전 2차 협력사 137곳 중 100곳(72.9%)의 공급 품목 수가 한 개 이하다. 43개 기업은 경쟁 입찰 등에서 탈락한 여파로 신규 계약 체결이 전무해 폐업 위기에 직면했다.

실제 문재인 정부가 추진한 탈원전 정책 때문에 국내 원전 공급망이 큰 위기에 부닥치기도 했다. 2017년 원자력업계 제조업 고용 인력은 8768명이었지만 2021년 7174명으로 급감했다. 원전 설비투자액은 2017년 2조1526억원에서 2021년 1조3961억원으로 바닥을 쳤다가 2023년 2조원을 겨우 회복했다. 한수원에 따르면 지난해 원자로와 주기기에 투입되는 Q등급 부품 1만4292개 중 2163개의 재고가 없는 것으로 나타났다. 최 이사는 “탈원전 기간 운 좋게 방산회사 등에 납품하며 버텼지만 원전에만 매달리던 기업은 상당수 폐업했다”고 했다.

부품 국산화도 해결해야 할 과제다. 원전 사고를 방지하기 위해 핵심 변수를 감시하는 공정계측기기는 모두 미국 로즈마운트와 캐머런에서 수입한다. 지난해 한수원 중앙연구원이 시제품을 개발한 냉각재펌프 전동기도 아직 독일 지멘스에서 수입해 쓰고 있다. 원자로 제어봉 집합체는 웨스팅하우스와 한전원자력연료가 공동 설립한 KWN에서 생산한다. 원자로 파일럿 구동안전방출밸브(POSRV)는 원천 기술을 보유한 독일 셈펠이 제조한다. 한 원전 주기기 부품 공급업체 대표는 “인코넬, 티타늄 등 고가의 소재 대부분을 수입하고 있다”며 “납기가 늘어나는 주원인”이라고 지적했다.

'생각신문' 카테고리의 다른 글

| 생각신문 25.07.01. (1) | 2025.07.01 |

|---|---|

| 생각신문 25.06.30. (0) | 2025.06.30 |

| 생각신문 25.06.27. (4) | 2025.06.27 |

| 생각신문 25.06.26. (2) | 2025.06.26 |

| 생각신문 25.06.25. (2) | 2025.06.25 |

댓글